西安交大郗凯团队在锂金属电池领域取得重要进展

关键词: 锂金属负极 电负性调控 界面工程策略 锂金属电池 西安交大

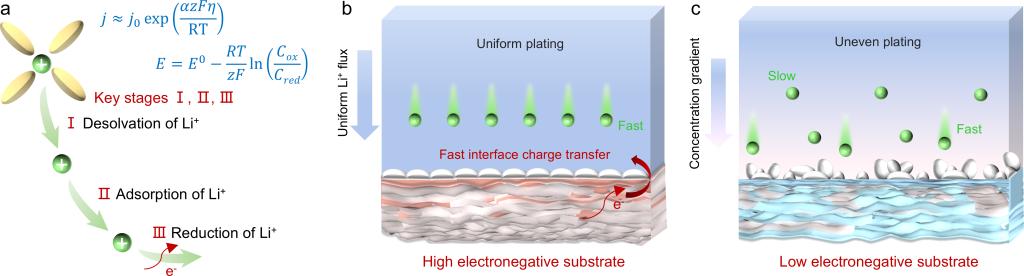

锂金属负极因其超高理论比容量(3860 mAh g⁻¹)和最低电化学电位(-3.04 V vs. SHE),被视为下一代高能量密度储能体系的核心组件。然而,其“无宿主”特性导致在锂沉积过程中易形成枝晶或苔藓状结构,诱发剧烈体积膨胀、界面失稳及电解液持续分解等问题,严重制约其实际应用。尽管现有策略(如人工SEI构建、合金化宿主设计及三维集流体调控)在一定程度上可缓解枝晶生长,但多数方法依赖经验性设计,缺乏从原子尺度协同优化界面电场、离子分布与反应动力学的普适性理论框架。值得注意的是,电负性——这一表征原子吸引电子能力的基本物理量,长期以来尚未被系统用于锂金属电池的界面工程定向设计。理论上,提高表面端基的电负性可增强对Li⁺的吸附并排斥阴离子,从而加速Li⁺脱溶剂化过程,均匀化界面离子通量并引导稳定成核。

针对上述问题,西安交通大学化学学院郗凯教授团队聚焦于锂金属电池的负极界面调控与离子传输优化,提出了基于电负性调控的界面工程策略。通过精准设计二维MXene表面端基,构建出高电负性、亲锂性的限域界面,有效抑制了空间电荷积累,实现Li⁺通量的高度均匀化,并促进富Li2O SEI的原位形成。该策略使锂负极在1600次循环中仍保持99.41%的高库仑效率,并推动1 Ah磷酸铁锂软包电池实现238.06 Wh·kg⁻¹的高能量密度,展现出优异的快充与循环稳定性。

该研究成果以《高电负性基底赋能近电极锂离子快速传输:迈向可持续快充锂金属电池》(“Accelerating Near-Electrode Li⁺ Transport via High-Electronegativity Substrates for Sustainable Fast-Charging Lithium Metal Batteries”为题,发表在国际著名期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。西安交通大学化学学院为第一通讯单位,博士生刘春丽为第一作者,郗凯教授为通讯作者。

该工作得到了国家自然科学基金、秦创原高层次创新创业人才项目以及西安交通大学国家储能技术产教融合创新平台的支持。研究团队还感谢西安交通大学分析测试中心在材料表征方面提供的技术支持。同时,作者特别感谢张传芳教授、薛伟江教授、张淼教授、刘洋洋教授、徐谢宇等老师对本工作的悉心指导和帮助。