在阵痛中等待拐点,FPGA国产化之路是要研发还是要盈利?

关键词: 国产FPGA企业 研发投入 盈利困境 技术突围 国产化率

在全球FPGA市场由欧美巨头主导的格局下,安路科技、复旦微电、紫光国微等A股公司正以高强度研发投入撕开国产替代缺口。但研发与盈利的天平始终摇摆:2025年上半年安路科技77.84%的研发营收占比创下行业最高值,复旦微电连续两年净利润下滑,紫光国微则在多元业务中艰难平衡。三家企业反映出中国FPGA企业在技术突围与生存压力间的两难抉择。

研发投入:越追越远的“军备竞赛”

FPGA行业“硬件+软件”的双重技术壁垒,决定了研发投入的刚性特征。国内企业既要攻克芯片架构、高速接口等硬件难题,还需自主开发堪比芯片难度的EDA工具链,研发投入强度远超普通半导体领域。

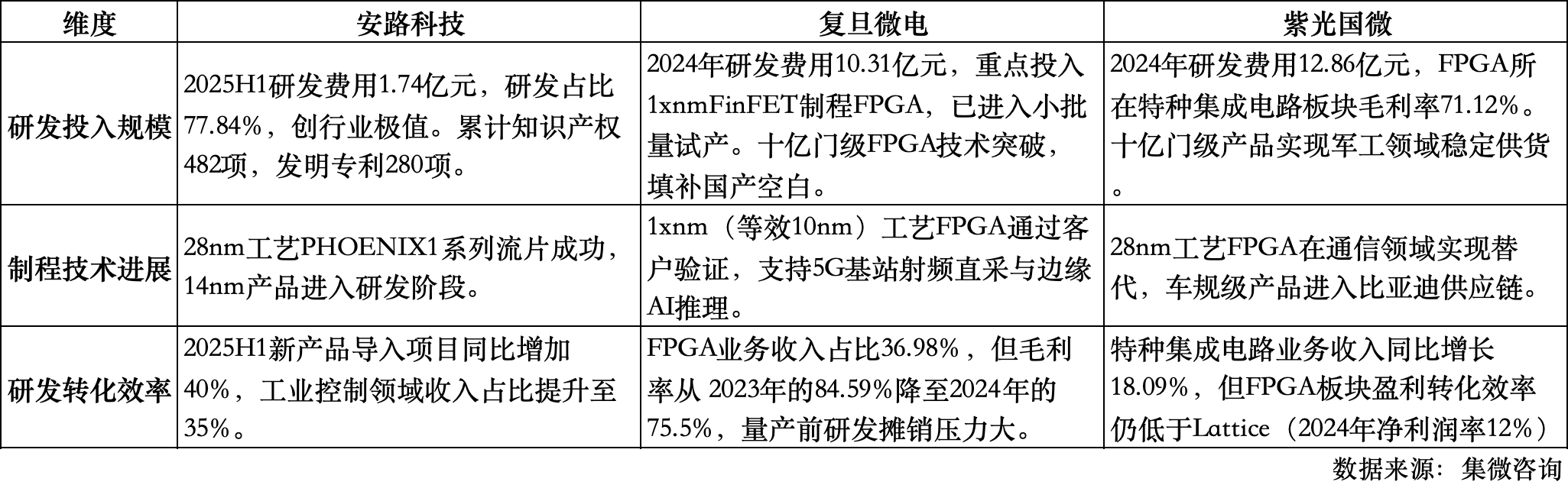

安路科技的投入力度巨幅增大。2023年行业下行周期中,公司研发费用逆势增长15.82%至3.84亿元,占营收比例飙升至54.82%;2024年即便营收同比下降6.99%至6.52亿元,研发投入仍维持3.64亿元,占比微升至55.77%;2025年上半年这一比例更是突破77.84%。这种“all in”策略换来了482项累计知识产权,其中发明专利280项。

复旦微电则保持稳健投入节奏。2023年研发费用11.90亿元,占营收比例33.64%;2024年研发投入10.31亿元,虽金额略有下降,但配合营收35.90亿元的微弱增长,形成持续技术迭代能力,其1xnm FinFET制程FPGA已进入小批量试产阶段;2025年上半年研发投入5.33亿元,占营收比例28.99%,支撑FPGA业务收入达6.81亿元,占总营收36.98%。

紫光国微凭借多元业务分摊压力,研发投入更为均衡。2024年公司整体研发投入12.86亿元,占营收23.33%,其中FPGA所在的特种集成电路板块贡献48.21%营收,毛利率高达71.12%。尽管未单独披露FPGA业务研发占比,但从其“十亿门级FPGA产品填补国产空白”的技术突破来看,核心板块投入强度不低于行业平均水平。

盈利困境:投入与产出的“时间差陷阱”

FPGA技术转化周期长达3-5年,且需跨越“研发-量产-市场验证”多重关卡,高研发投入往往伴随短期盈利承压,形成典型的“时间差陷阱”。

安路科技此前经营业绩不够理想,转机在2025年二季度显现:随着下游需求复苏,公司营收环比增长近四成,新客户数量和新产品导入项目同步增加,工业控制、网络通信领域的份额提升开始对冲研发成本压力。这种“先投入后产出”的轨迹,成为后发企业突围的必经之路。

复旦微电的盈利困境体现在“规模增而利润降”的矛盾中。2024年公司营收增长1.51%至35.90亿元,但净利润同比下降20.43%至5.73亿元;2025年上半年营收续增2.49%,净利润降幅却扩大至44.38%,仅为1.94亿元。FPGA业务是这种矛盾的集中体现:该板块收入占比升至36.98%,但市场竞争导致价格承压,毛利率从2023年的80%以上降至2024年的75.55%,同比下降8.65个百分点。尽管公司在1xnm先进制程FPGA研发上取得突破,但量产前的研发摊销与既有产品毛利下滑形成双重挤压,导致“投入换增长、增长不增收”的困境。

紫光国微凭借业务多元化实现了相对稳健的盈利表现,但FPGA板块的盈利压力仍隐现。2025年上半年公司扣非净利润同比增长4.39% 至6.53亿元,特种集成电路业务同比增长18.09%,成为核心支撑。但细分数据显示压力犹存:公司整体毛利率同比下降2.39个百分点至55.56%,部分源于FPGA所在的特种集成电路板块面临降价压力。聚焦FPGA板块来看,其研发投入对应的盈利转化效率仍低于国际巨头——Lattice 2024年净利润率达12%,而紫光国微即便在高毛利的特种电路板块,也尚未达到这一水平。

行业透视:在阵痛中等待拐点

三家企业的两难困境,本质上是中国FPGA产业追赶阶段的必然阵痛。2024年中国FPGA 市场规模达28亿美元,占全球33%,但国产化率仅15%。要突破欧美巨头在高端市场的垄断,高研发投入是唯一路径。

从长期看,研发投入已显现技术突围成效:安路科技累计申请知识产权482项,28nm产品在通信领域实现替代;复旦微电突破十亿门级FPGA技术,1xnm产品进入试产;紫光国微FPGA在军工领域实现稳定供货,形成差异化优势。这些技术突破正推动国产FPGA在中低端市场的替代速度加快,2024年国内28nm工艺FPGA毛利率已达50-58%,接近中端市场国际水平。

2025年以来的市场信号已显积极:全球FPGA市场规模预计2030年突破150亿美元,AI边缘计算、汽车电子等新兴场景正打开需求空间。对于A股企业而言,当研发投入形成的技术优势转化为20%以上的国产化率份额,当1xnm先进制程产品实现规模量产,研发与盈利的天平或将迎来根本性倾斜。在此之前,这场“烧钱换未来”的突围战,仍需在两难中坚定前行。